男性更年期障害(LOH症候群)とは?

「更年期障害」というと女性特有の病気である、と思われる方も多いですが、近年、テレビでも取り上げられている通り、男性にも更年期障害があることがわかりました。しかし、徐々に広く知られるようになってきましたが、その診断や治療はまだまだ新しい領域です。

「更年期障害」というと女性特有の病気である、と思われる方も多いですが、近年、テレビでも取り上げられている通り、男性にも更年期障害があることがわかりました。しかし、徐々に広く知られるようになってきましたが、その診断や治療はまだまだ新しい領域です。

2007年に専門の学会で「LOH症候群(Late Onset Hypogonadism=加齢男性性腺機能低下症候群)」という病名が採用されました。LOH症候群は、簡単に言えば「加齢に伴う変化により現れる諸症状」ということになります。

男性更年期障害の原因は?

男性ホルモン(テストステロン)の減少

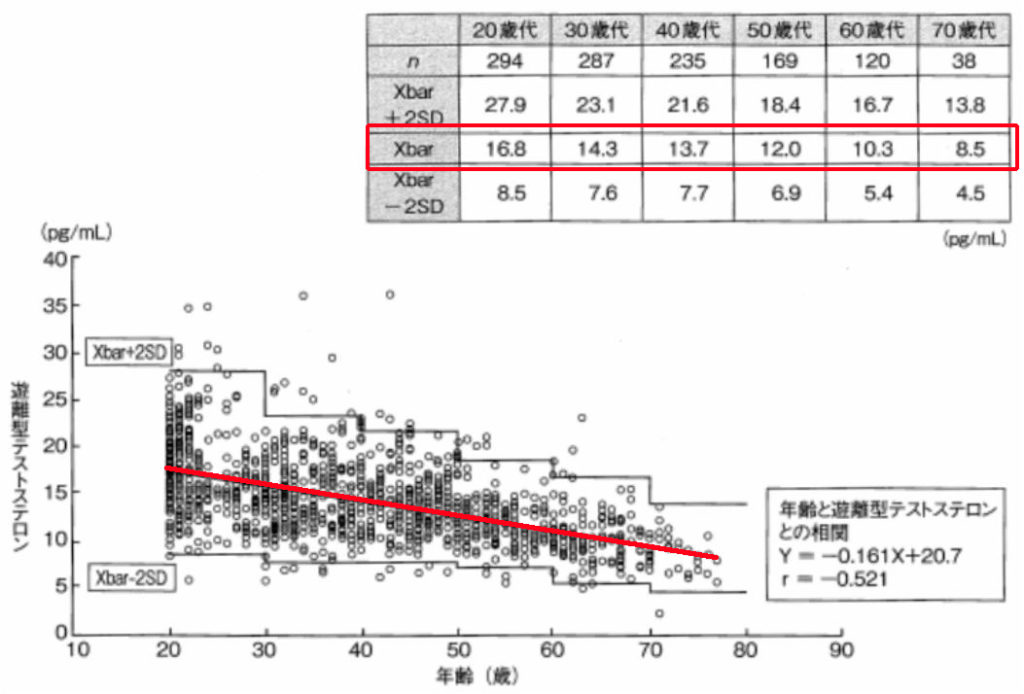

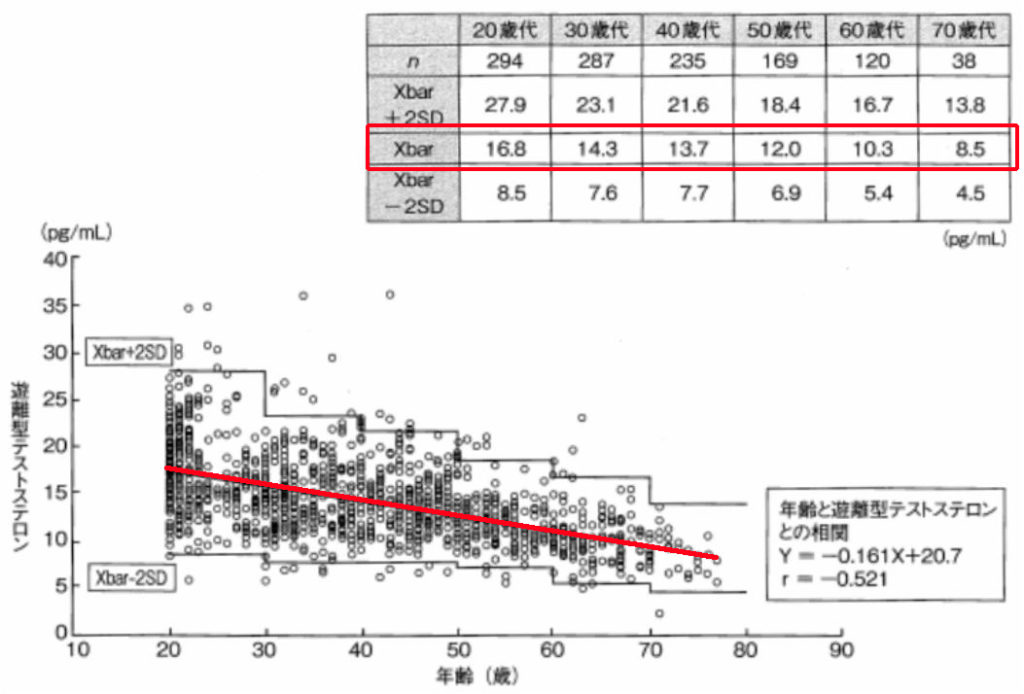

男性ホルモンであるテストステロン(より正確には、遊離型テストステロン)の量は、年齢と共に少なくなります。下の表の通り、テストステロンは20歳代でピークとなってから減少を続け、70歳代では20歳代の約半分になってしまいます。

日本人男性におけるフリーテストステロン値の年齢分布

日本人男性におけるフリーテストステロン値の年齢分布

出典:岩本晃明ほか:日泌会誌 95 : 751, 2004

テストステロンの減少するスピードが速いと男性更年期障害になりやすい、とも言われていますが、まだ研究段階で定かではありません。

遊離型テストステロンの量には個人差があり、年齢だけで多い・少ないの判断はできないため、血液検査が必須です。また、遊離型テストステロンの量は必ずしも男性更年期障害の症状と相関しないとされており、遊離型テストステロンの数値が低くても更年期症状が全くない中高年男性もおられます。

テストステロンの生理作用

テストステロンは性腺系だけではなく、全身の臓器で代謝を中心とした重要な生理作用があります。つまり、筋肉(筋力の維持)、骨髄(血液幹細胞を刺激)、中秋神経系(性欲、攻撃性維持)、前立腺、骨(成長)、皮膚(毛髪の育成、皮脂の産生)などの影響があります。

ストレス

男性更年期障害の発症にストレスも大きな要因となっています。更年期障害で困っている男性は40~50歳代の、まさに働き盛りの年代が多く、ストレスの原因は仕事や人間関係が多いようです。また、定年を迎えてから男性更年期障害を発症する方も少なくありません。それまでは、仕事人間として存分に活躍していたような方で、定年してからは自分を活かせる場所を失ったり、生きがいがなくなったりすることが要因です。

生活習慣

睡眠不足や偏った食事(特に外食やコンビニ弁当が多い方)、運動不足なども結果的にテストステロンの分泌を減少させ男性更年期障害が発症しやすくなります。

その他(薬剤)

頻度としては多くありませんが、特に精神科領域の薬や一部の胃薬などが原因で、テストステロンの量が下がることがあります。このような場合は、それらの薬剤の変更・中止することにより改善が見られます。(必ず処方医とご相談ください)

持続的で高負荷な運動

過度な持久系の運動は性腺機能低下を引き起こす可能性があり、陸上競技の男子長距離選手や訓練兵などでも男性ホルモン低下や骨量減少が見られ、食事制限が加わることでさらに悪化する、という海外での報告があります。日本国内では、大学生や実業団男子長距離走選手を対象にした測定結果から、選手たちの男性ホルモンの平均値は同年代男性の基準値の下限に近く、下限未満の選手も少なくありませんでした。高校生長距離走選手では発育段階により男性ホルモンが増加するが、持久性競技に参加していない男子より低値であると推測され、長い年月にわたって男性ホルモンが低値を継続すると、低骨密度となることが心配されています。

男性更年期障害の症状は?

女性の更年期障害と同様に、「何となく体調が優れない」「疲れやすい」というあいまいな訴えが多く、「何だかよくわからない」不調こそが、更年期障害の特徴とも言えます。

身体的な症状

● ほてり、のぼせ、冷え、動悸 、発汗、口内乾燥、便秘、下痢、食欲不振

● 頭痛、めまい、耳鳴り、呼吸困難

● しびれ、知覚が鈍い

● 肩こり、筋肉痛、関節痛、全身倦怠感

● 頻尿、尿の勢いの低下、股の不快感、ED、性欲低下、勃起力低下など

精神的な症状

● 集中力低下、決断力の低下、不安、パニック

● イライラ

● うつ、無気力、おっくう

● 不眠(寝付きが悪い、中途覚醒)、夕方急に眠たくなる

区別が必要な疾患

● うつ病、不安神経症、パニック症、統合失調症などの精神疾患

● 睡眠時無呼吸症候群

● 糖尿病

● 甲状腺機能低下症、橋本病、甲状腺機能亢進症、バセドウ病

うつ症状と男性更年期障害(LOH症候群)

男性更年期障害(LOH症候群)外来受診者の約40%はすでに精神科・心療内科の受診歴があり、抗精神薬による治療を受けていたという報告があります。抑うつ気分、疲労感、睡眠障害、性欲低下、運動能低下といった症状はうつ病と男性更年期障害(LOH症候群)にしばしば共通してみられる症状です。また、一部のうつ病と診断された方のテストステロン値は低く、テストステロンが低値な方の一部はうつ病の診断基準を満たすことがあります。因果関係は不明ですが、以下の可能性が考えられます。

-

テストステロン低値がうつ症状を引き起こして、うつ病の診断基準に合致するようになる場合

→ テストステロン補充療法がうつ症状の改善に有効であるとされています。

-

慢性的なストレスがテストステロン低値もうつ症状も引き起こす場合

→ ストレスの軽減が両者の改善に有効であると考えられています。

-

うつ病になった結果、テストステロン低値になった場合

→ テストステロン補充療法は有効ではなく、抗うつ薬などのうつ病治療によってテストステロンも回復されると考えられています。

-

うつ病もテストステロン低値もお互いに悪化を増幅させる場合

→ 抗うつ治療もテストステロン補充療法も有効であると考えられています。

男性更年期障害の診療の流れ

男性更年期障害(LOH症候群)の診療は、以下の流れで行います。

※LOH症候群の診断をご希望の方は、できる限り午前中に受診をお願いします。(理由は下記)

①問診

LOH症候群は、様々な症状として現れていることが多く、単一の症状のみで男性更年期障害と診断することは困難です。そのため、まず現在の症状群を把握するために、世界中で広く用いられているHeinemannらによるAging males’ symptoms=AMSスコアという問診票を用います。また、M.I.N.Iという問診票を用いて大うつ病でないかの確認を行います。

②血液検査による診断

血液検査を行い、男性ホルモン値(遊離型テストステロン)、PSA(前立腺がんマーカー)、肝機能、腎機能、ヘモグロビンなど血球成分、等多数の項目での測定を行います。遊離型テストステロンは年齢とともに基準となる値が異なりますが、8.5 pg/ml未満が男性更年期障害(LOH)と診断する1つの基準となり、テストステロン補充療法の治療適応となります。また、遊離型テストステロン値が8.5~11.8 pg/mlの場合はボーダーラインと診断され、まずは漢方薬などを用いた治療が第一選択となります。血液中のテストステロン値は日内変動と言って、一日の中でもその数値が変動することがわかっており、男性更年期障害の診断のためには午前中に採血を行うことが、正しい結果を得るために必要です。

男性更年期障害の治療は?

遊離型テストステロン値が8.5 pg/ml未満の場合はテストステロン補充療法を第一に行います。8.5~11.8 pg/mlのボーダーラインの場合はまず漢方薬、安定剤、ED薬の処方、プラセンタ治療などを選択し、効果がないときはテストステロン補充療法を3ヶ月間試みて評価することがあります。遊離型テストステロン値が11.8pg/ml以上の場合はテストステロン補充療法の適応はありません。

テストステロン補充療法(ホルモン補充療法)

テストステロン補充療法(TRT)とは、不足しているテストステロン(男性ホルモン)を増加させるために、筋肉注射で直接テストステロンを注射する治療法です。確実に男性ホルモン値を増やすことができますが、数週間で再度減少してしまうためホルモン値の維持のためには繰り返しの注射が必要となります。一般的には約3週間おきに注射を行い、症状の改善があるかどうかをみながら治療します。男性ホルモン値を持続的に上昇させることで、筋肉量、骨密度、精神症状、性機能の改善が期待できます。2-3回の治療で症状改善が全く無い場合は、お困りの症状が男性ホルモンと関係が無かった、と判断されますので心療内科受診をおすすめしています。

注射以外に、内服や軟膏などによるホルモン補充療法がありますが、内服は副作用で肝機能障害が多く、軟膏は効果が不安定との理由であまり一般的ではありません。

テストステロン補充療法で睡眠時無呼吸症候群が悪化することが分かっており、睡眠時無呼吸症候群がある方へのホルモン治療は行ってはならない、とされています。(すでにCPAPで治療を行っている方は問題ありません)このため高度な肥満、日中の眠気が強い、いびきがひどい、など睡眠時無呼吸症候群のリスクのある方は事前に専用の検査を行います。

治療開始後は3ヶ月毎にPSA(前立腺がんのマーカー)、ホルモン測定、肝機能、腎機能、血液一般検査などを必ず行います。

ホルモン補充療法の副作用

ホルモン補充療法による副作用には、脂質代謝異常、多血症、体液貯留、前立腺肥大症、前立腺がん、肝機能障害、睡眠時無呼吸症候群、女性化乳房、ざ瘡(にきび)、体毛の増加、精巣萎縮、不妊、行動・気分の変化、などが挙げられます。この中で頻度が高いのは、多血症・肝機能障害などです。 このような副作用を監視するために当院では、定期的に血液検査を行います。

テストステロンの定期的な注射によって精巣機能の低下、精巣萎縮などが起き妊孕性に悪影響を与える危険性があります。このため子供をつくる予定のある方へはホルモン治療を行うことはおすすめしません。ストレスの軽減、運動など生活習慣の改善、亜鉛サプリ、漢方薬などでの治療をすすめます。

※ホルモン補充療法を行ってはいけない場合

● 前立腺がん、男性乳がん、前立腺肥大症

● 前立腺がん、男性乳がん、前立腺肥大症

● 治療前のPSAが4.0 ng/ml以上

● 大うつ病

● 多血症

● 重度の肝機能障害

● 重度の腎機能不全

● うっ血性心不全

● 重度の高血圧

● 子どもをつくりたい方

● 睡眠時無呼吸症候群(SAS):CPAP治療中の方は問題ありません

非ホルモン補充療法

直接的に男性ホルモンを補充する治療とは異なり、各症状を緩和するのが目的となります。使用する薬剤としては、漢方薬(柴胡加竜骨牡蛎湯、および補中益気湯など)や、ED薬(バイアグラ、レビトラ、シアリス)など様々です。特にシアリスは個人差はあるものの、更年期の体調不良に対し有効なことが多く定期的に内服している方の多い治療です。

診療の流れ

問診表(AMSスコア)に記載+診察

血液検査(遊離テストステロン、PSA、その他項目)

血液検査(遊離テストステロン、PSA、その他項目)

大うつ病の除外

その他の疾患の除外

約1週後、血液検査結果を踏まえ治療の相談

約1週後、血液検査結果を踏まえ治療の相談